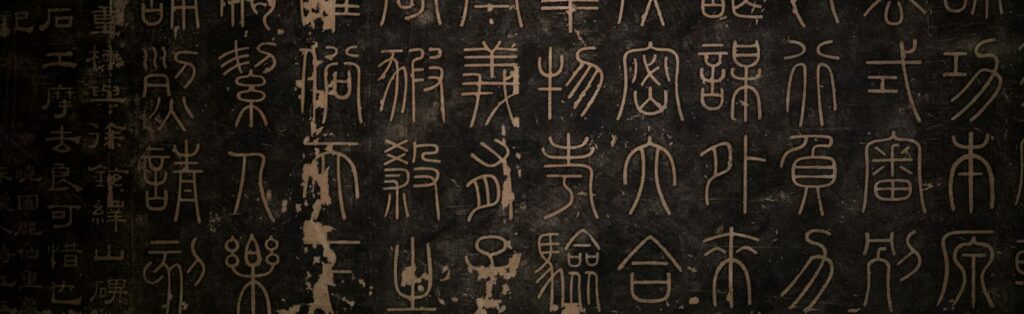

서양에 소크라테스가 있다면 동양에는 공자가 있다. 특히 한국은 유교 문화가 비교적 잘 정립된 나라다. 공자의 사상은 우리의 일상과 문화 전반에 깊숙이 스며들어 있다. 인간관계와 사회 질서를 바라보는 기본 인식에도 큰 영향을 미쳐왔다. 부모와 자식, 형제 간의 기본 윤리마저 흔들리던 춘추전국 시대에 공자의 가르침은 그 자체로 혁신이었다. 인간을 중심에 둔 인본주의 사상으로서 공자의 철학은 오늘날의 현대 사회에서도 여전히 의미가 크다.

『논어』의 첫 번째 장은 학이(學而)편이다. 이 장의 첫 문장인 “學而時習之, 不亦說乎(학이시습지, 불역열호)”는 국내에서 흔히 “배우고 때로 그것을 익히면 또한 기쁘지 아니한가?”로 해석된다. 그러나 서양에서는 이 구절을 조금 다른 관점에서 해석하는 경향이 있다.

서양에서는 ‘時習(시습)’을 ‘때때로’가 아니라 ‘적시에’로 풀이한다. 이 해석에 따르면 문장은 “배운 것을 실제 상황에서 적절히 적용해보고, 그 결과로 문제를 해결했을 때 즐겁지 아니한가?” 정도로 이해할 수 있다. 이론을 머릿속에만 쌓아두는 배움이 아니라 삶의 문제를 해결하는 데 활용했을 때 느끼는 성취의 기쁨을 강조하는 해석이다. 난관에 부딪혔을 때 배운 지식을 꺼내어 해결책을 찾아냈던 경험을 떠올리면 이 해석은 더욱 설득력 있게 다가온다.

두 번째 문장인 “有朋自遠方來, 不亦樂乎(유붕자원방래, 불역락호)” 역시 많은 사랑을 받는 구절이다. 전통적으로는 “벗이 먼 곳에서 찾아오면 또한 즐겁지 아니한가?”로 번역된다. 하지만 이 또한 단순한 만남의 즐거움을 뜻하지는 않는다. 뜻을 함께하는 사람들과 공부하고 토론하며 문제를 해결했을 때 느끼는 지적 교류와 공동 성취의 즐거움을 말한다. 팀으로 학습하거나 협력해 목표를 이뤄본 사람이라면 이 문장의 의미를 자연스럽게 공감할 수 있다.

마지막 문장인 “人不知而不慍, 不亦君子乎(인부지이불온, 불역군자호)”는 공자의 철학적 깊이를 가장 잘 보여준다. 흔히 “남이 나를 알아주지 않아도 성내지 않으면 또한 군자가 아니겠는가?”로 해석된다. 이는 단순한 겸손의 차원을 넘어선다. 타인의 평가에 흔들리지 않고 시기와 질투를 넘어 자기 수양에 집중하는 태도를 강조한 것이다. 서양 철학에서 소크라테스가 말한 “너 자신을 알라”가 자기 인식의 중요성을 강조했다면 공자는 한 걸음 더 나아가 “알아주지 않아도 흔들리지 않는 인간”의 자세를 제시한다.

이 세 문장은 학문의 필요성, 공동체 속에서의 배움, 그리고 인성 함양이라는 인간에게 필요한 공부의 본질을 함께 담고 있다. 배움은 실천으로 완성되고, 공동체 안에서 확장되며, 결국 인격 수양으로 귀결된다는 가르침이다. 한국의 교육자라면 이 문장들을 단순한 고전 문구가 아니다. 교육의 본질을 꿰뚫는 원칙으로 마음속에 새길 필요가 있을 것이다.