필자가 초등학교에 다니던 시절에는 한 반에 50~60명의 학생이 있었다. 교실이 부족해 오전반과 오후반으로 나누어 수업을 하던 때도 있었다. 지금은 한 반에 20~30명 수준이지만 이마저도 앞으로 더 줄어들 가능성이 크다. 교사와 학생의 관계, 학교와 학부모의 관계 역시 과거와는 크게 달라졌다. 그렇다면 우리가 당연하게 받아들이고 있는 이 공교육 시스템은 과연 어떻게 시작된 것일까.

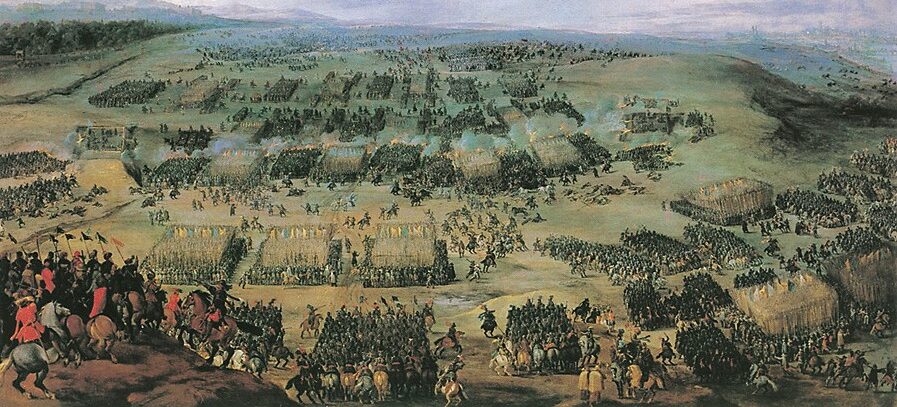

공교육의 기원을 이해하기 위해서는 유럽의 ’30년 전쟁’을 살펴볼 필요가 있다. 이 전쟁은 개신교와 가톨릭의 종교 갈등에 정치적 이해관계가 얽히며 벌어진 대규모 종교 전쟁이다. 독일과 중부 유럽 전역을 초토화시켰다. 특히 오늘날 독일 북동부 지역에 해당하는 프로이센은 국가 존립 자체가 위협받을 정도로 큰 타격을 입었다. 이 절박한 상황 속에서 프로이센은 국가 재건과 생존을 위한 전략으로 세계 최초의 공교육 제도를 도입하게 된다. 그 이전까지 교육은 소수의 귀족과 성직자만이 누릴 수 있는 특권이었다.

프로이센 공교육의 목적은 단순히 문맹률을 낮추는 데 있지 않았다. 국민을 하나의 집단으로 통합하고, 노동력을 체계적으로 조직하며, 군사적으로 강한 국가를 만드는 것이 핵심 목표였다. 교육은 개인의 성장을 위한 수단이기 이전에 국가 생존을 위한 전략적 장치였다.

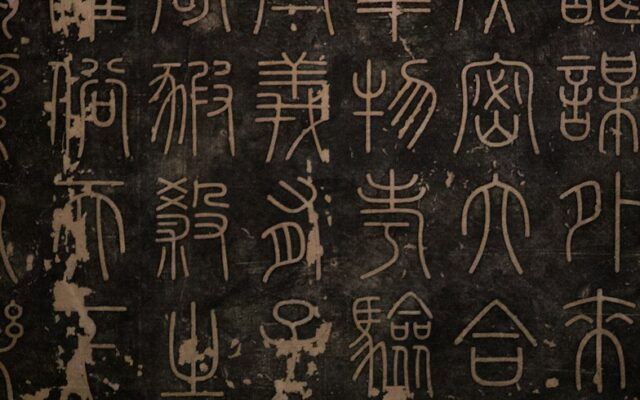

이러한 변화의 사상적 배경에는 마르틴 루터의 종교개혁이 자리하고 있다. 루터는 “모든 신자는 성경을 직접 읽을 수 있어야 한다”고 주장하며 교육의 필요성을 강조했다. 그의 사상은 읽고 쓰는 능력을 신앙과 시민의 기본 조건으로 인식하게 만들었다. 이는 공교육 확산의 중요한 철학적 토대가 되었다. 전쟁 이후 프로이센의 공교육은 이처럼 종교적 요구와 국가적 실용성이 결합된 형태로 제도화되었다.

19세기에 접어들면서 공교육은 제국주의적 필요와 더욱 긴밀히 연결된다. 국민개병제가 확산되며 국가 간 총력전의 시대가 열렸다. 각국은 공교육을 통해 문맹을 줄이고 국민적 정체성을 형성하며 국가에 대한 충성심을 강화하고자 했다. 프로이센의 공교육 모델은 곧 다른 유럽 국가들로 퍼져나갔다. 초기 공교육은 개인의 자아실현보다는 국가 통제와 효율성을 높이기 위한 수단으로 활용된 측면이 강했다.

공교육의 기원을 되짚어보면, 그것이 국가의 필요와 생존 전략에서 비롯되었다는 점은 부정하기 어렵다. 전쟁, 국가 경쟁, 제국주의라는 냉혹한 현실이 공교육 발전의 강력한 동력이었다. 그러나 공교육이 단지 국가의 도구로만 기능했던 것은 아니다. 교육을 통해 개인의 능력이 확장되었다. 사회적 이동과 평등, 시민권 의식이 확산되면서 오늘날의 민주주의 국가들이 형성될 수 있는 토대가 마련되었다. 아이러니하게도, 제국주의와 군국주의적 목적에서 출발한 공교육이 오히려 구시대적 질서를 무너뜨리는 역할을 하게 된 것이다.

공교육은 30년 전쟁이라는 역사적 비극과 국가 생존이라는 절박한 요구 속에서 태어났다. 그러나 그것을 단순히 제국주의의 산물로만 바라보는 것은 공교육의 복합적인 의미를 축소하는 일이다. 공교육은 한편으로는 국가의 필요에 의해 설계되었지만, 다른 한편으로는 개인과 사회를 성장시키는 핵심 장치로 작동해 왔다. 오늘날 공교육을 다시 고민해야 하는 이유도 바로 이 이중적 성격 속에 있다.